![]()

Die Römerstraße

im Digitalen Geländemodell

|

|

|

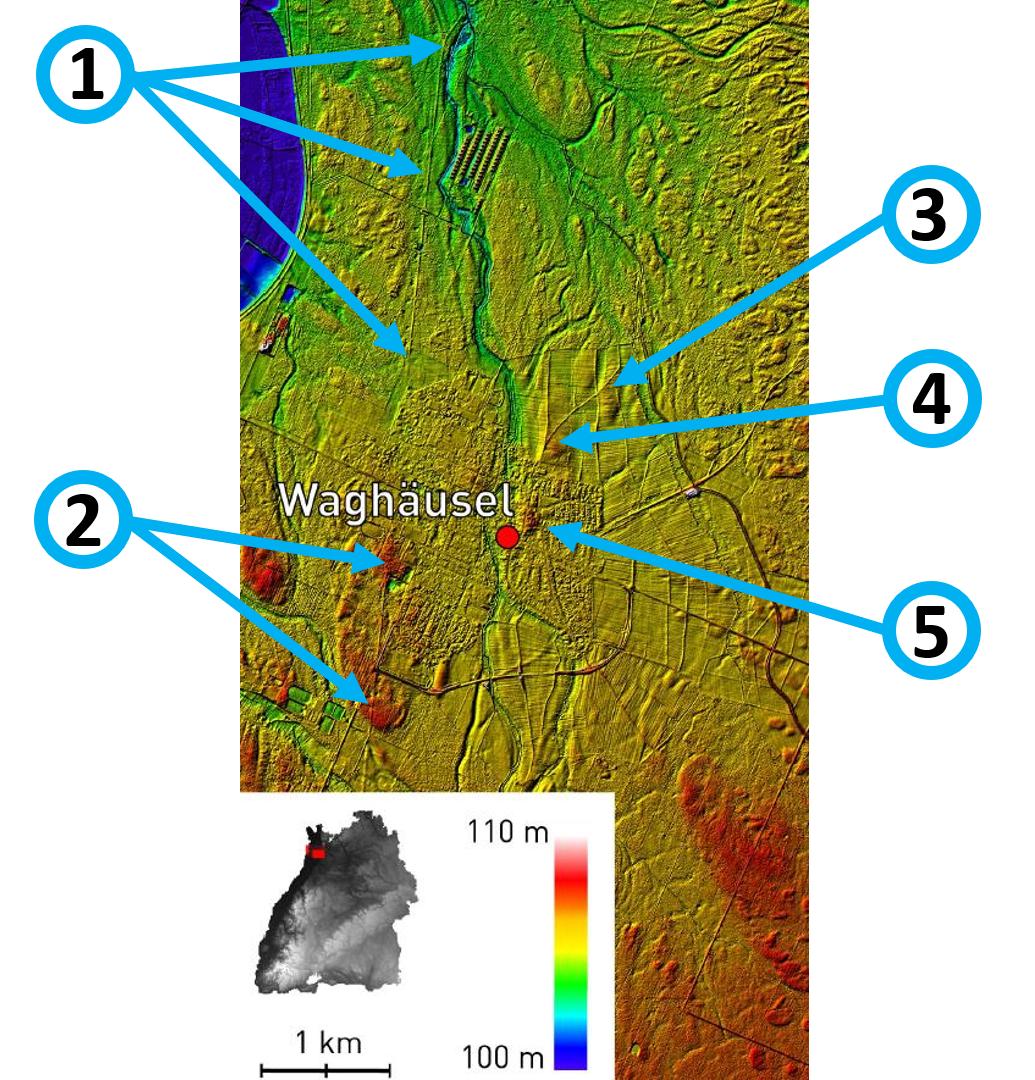

In Südwestdeutschland und dem Elsass gab es mehrere Römerstraßen. Sie wurden von den Römern während des römischen Reiches erbaut und betrieben. Sie unterschieden sich von den Naturwegen der Germanen durch ihre Geradlinigkeit und durch den technisch fortgeschrittenen Schichtaufbau. Das Profil der Römerstraße ist heute noch als ca. 4 Meter breite Bodenwelle deutlich zu erkennen, zumindest im Winterhalbjahr, wenn das gefallene Laub die Sicht freigibt. Das digitale Geländemodell, basierend auf einer flugzeuggestützten Laservermessung, zeigt die Römerstraße (1) + (2) sehr deutlich. Sie ist im Modell, bis auf die Unterbrechungen durch die Wohnbebauung, sehr gut zu erkennen. Selbst in den landwirtschaftlich genutzten und gepflügten Flächen zeichnet sie sich noch erkennbar ab. Durch die in der Grafik gewählte Höhenauflösung wird ersichtlich, dass die Römer trockenen Boden suchten, denn zwei Hochpunkte im Gelände (2) wurden in den Streckenverlauf integriert. Im nördlichen Teil (1) liegt das Gelände tiefer, was aber durch die Nähe des Grabens (Duttlacher Graben) ebenfalls für trockene Füße sorgte. Die Bodenwelle im Wegeaufbau diente im Lußhardtwald insbesondere zur Vermeidung von Frost- und Wasserschäden, denn der Lußhardtwald war ein sehr feuchter Wald mit vielen Lachen. Auf den ebenen Feld- und Waldwegen, die nicht befestigt, bzw. nicht etwas höher gelegt sind, werden die Wege nach Regen, Frost und Schnee oft unpassierbar. Die von den Römern verwandte Technik hat sich bis heute im Grundsatz für den Straßenbau erhalten und garantiert so eine ganzjährige Passierbarkeit. Die gewählte Auflösung zeigt ferner zwei Hochpunkte: (3) "Bierkeller" beim Friedhof und (4) beim Haidenkreuz. Diese beiden markanten Punkte sind wichtige Ansatzpunkte für die Suche nach dem exakten Verlauf des historischen Kirloher Wegs aus St. Leon, denn hoch gelegene Punkte waren ganzjährig passierbar. (5) zeigt den hoch gelegenen Teil vom (alten) Kirrlacher Zentrum. |